犬の蛋白漏出性腸症とは|腸から蛋白が漏れる病気の総称

犬の蛋白漏出性腸症とは、腸から蛋白が漏れ出し、血液中のアルブミンと総蛋白が低下することによって症状が現れる病気の総称(症候群)のこと。

蛋白漏出性腸症をおこす病気は様々なものがあるため、なにか一つの病名を表すものではありません。

血液中の蛋白の主成分はアルブミン・グロブリンに分かれ、アルブミンが大きな割合を占めています。

アルブミンとは

- 血漿蛋白の半分以上を占める

- 血管内に水分を保持して体内の水分バランス(浸透圧)を調節する

- 脂肪酸・ホルモン・薬剤などと結合して全身に運ぶ

※グロブリンは細菌やウイルスから感染を防ぐ働きがあります

アルブミンが重度に低下すると血管内で水分の保持が難しくなり、血管の外に水分が移動するため腹水や胸水、むくみにつながります。

犬の蛋白漏出性腸症は完治しない病気ですが治療をせず放置をすると、命にかかわる重篤な状態になるリスクがあるため、動物病院で治療を受けるようにしてください。

犬の蛋白漏出性腸症の主な症状|下痢や嘔吐、腹水

犬の蛋白漏出性腸症では、下痢や嘔吐、食欲不振、体重減少などの典型的な症状を示す場合もありますが、消化器症状が見られずに腹水、胸水、手足のむくみのみが見られる場合もあります。

犬の蛋白漏出性腸症の主な症状

- 下痢する

- 嘔吐する

- 食欲がない

- 体重が減る

- 胸水がたまる(重度にたまると呼吸が苦しくなる)

- 腹水がたまる(重度にたまるとお腹がふくれる)

- 手足がむくむ(手足がブヨブヨ太く浮腫んでいる)

蛋白漏出性腸症になると消化器症状があってもなくても、慢性的な吸収不良により筋肉量が減少しますが、腹水がたまっている症例ではお腹が膨れるため体重減少に気づきにくいケースもあります。

また、症状がほとんど見られず、健康診断時に病気が発覚する場合もあるため、定期的な受診で異常がないかチェックしてもらうことが大切です。

犬が蛋白漏出性腸症になる原因|腸リンパ管拡張、慢性炎症性腸症、消化管型リンパ腫

犬が蛋白漏出性腸症になる原因は、腸リンパ管拡張症、慢性炎症性腸症、消化管型リンパ腫が主です。

犬の蛋白漏出性腸症の主な原因

- 腸リンパ管拡張症

- 慢性炎症性腸症

- 消化管型リンパ腫

上記の他に、重度の寄生虫感染やウイルス性腸炎が原因となる場合もあります。ここでは、犬の蛋白漏出性腸症の主な原因について、詳しく解説していきます。

①腸リンパ管拡張症

腸リンパ管拡張症は蛋白漏出性腸症の主要な基礎疾患ですが、その原因はほとんど分かっていません。

リンパ管の流れがなんらかの原因により閉塞や破綻を起こし、小腸からのリンパ液の漏出によって低蛋白・低アルブミン血症を呈します。

②慢性炎症性腸症

慢性炎症性腸症とは、胃、小腸、および大腸の粘膜において原因不明の慢性炎症を起こし、慢性の消化器症候群症状をおこす症候群です。

遺伝的素因や腸管免疫の異常、腸内細菌叢の異常などさまざまな要因により、食物抗原や腸内細菌への過剰な免疫反応が起こって発症すると考えられています。

③消化管型リンパ腫

リンパ腫とは白血球の一種であるリンパ球が腫瘍化する病気であり、胃や腸にできるものを消化管型リンパ腫と言います。

消化管型リンパ腫の原因は明らかではありませんが、加齢や消化管の炎症などが関係していると考えられます。

犬の蛋白漏出性腸症の診断

犬の蛋白漏出性腸症の診断には、血液検査や便検査、尿検査、X線検査、エコー検査、内視鏡検査などが行われます。

低アルブミン血症を引き起こす病気は様々なものがあるため、検査によって鑑別診断することが重要です。

低アルブミン血症を引き起こす病気

蛋白漏出性腎症/肝不全/アジソン病/出血/重度の皮膚欠損/膵外分泌不全など

ここでは、それぞれの検査について詳しく解説していきます。

血液検査で、低蛋白・低アルブミンであることを確認します。

リンパ管拡張症の場合は、リンパ球の減少やコレステロールの減少が見られることがあります。

アルブミン値が1.5g/dL以下に低下すると、腹水や胸水貯留、手足のむくみなどの症状が見られます。

その他、鑑別診断のために以下の検査項目を測定する場合もあります。

- 膵外分泌不全症…血中トリプシン様免疫活性(TLI)

- 肝不全…血中総胆汁酸濃度(TBA)

- アジソン病…血中コルチゾール濃度

便検査では、原虫や寄生虫卵の有無、構成細菌叢をチェックします。

尿検査では尿蛋白が出ていないかチェックし、尿蛋白が出ている場合は膀胱炎や血尿がないかも確認します。

UPC(尿蛋白クレアチニン比)と呼ばれる検査項目は、低アルブミン血症が見られる病気の一つである蛋白漏出性腎症の鑑別に有用です。

胸水や腹水の貯留がないか確認します。

また、胸部では心拡大がないか、腹部では腫瘤性病変がないかもチェックします。

超音波検査では、消化管の腫瘍の有無、消化管の構造や腹腔内リンパ節の評価を行います。

小腸粘膜層における線状高エコー所見は、腸リンパ管拡張症で特徴的です。

その他、腹部全体を見ることで他にも異常がないかスクリーニングを行います。

蛋白漏出性腸症の確定診断には、腸粘膜の生検が必要です。

ほとんどは内視鏡検査により行われますが、病変が粘膜の範囲を超えている場合(筋層~漿膜)や内視鏡の届かない場所(空腸や回腸)にある場合は、開腹による生検を行います。

腹水や胸水が貯留している場合は、これらの性状検査や細胞診検査も併せて行われます。

蛋白漏出性腸症にかかりやすい犬の特徴|ヨークシャーテリア

蛋白漏出性腸症はあらゆる犬種や年齢で起こる可能性はありますが、特にヨークシャー・テリアやマルチーズなどの犬種に発生しやすいと言われています。

予防することは難しく症状が見られなくてもかかっている場合があるので、動物病院で定期的に健診を受けて早期に発見できるようにしましょう。

蛋白漏出性腸症の治療法|低脂肪療法食、ステロイド治療

犬の蛋白漏出性腸症の治療は低脂肪の食事療法が中心です。

低脂肪の食事療法のみではアルブミン値の十分な改善が見られないときや、状態が悪い場合はステロイドを使用します。

ALBの目標値

2.0g/dL以上(腹水などの症状が見られない程度)

また、消化管型リンパ腫の場合は、抗癌剤治療や外科治療が行われるでしょう。

ここでは、低脂肪の食事療法とステロイド治療について詳しく解説します。

低脂肪の食事療法

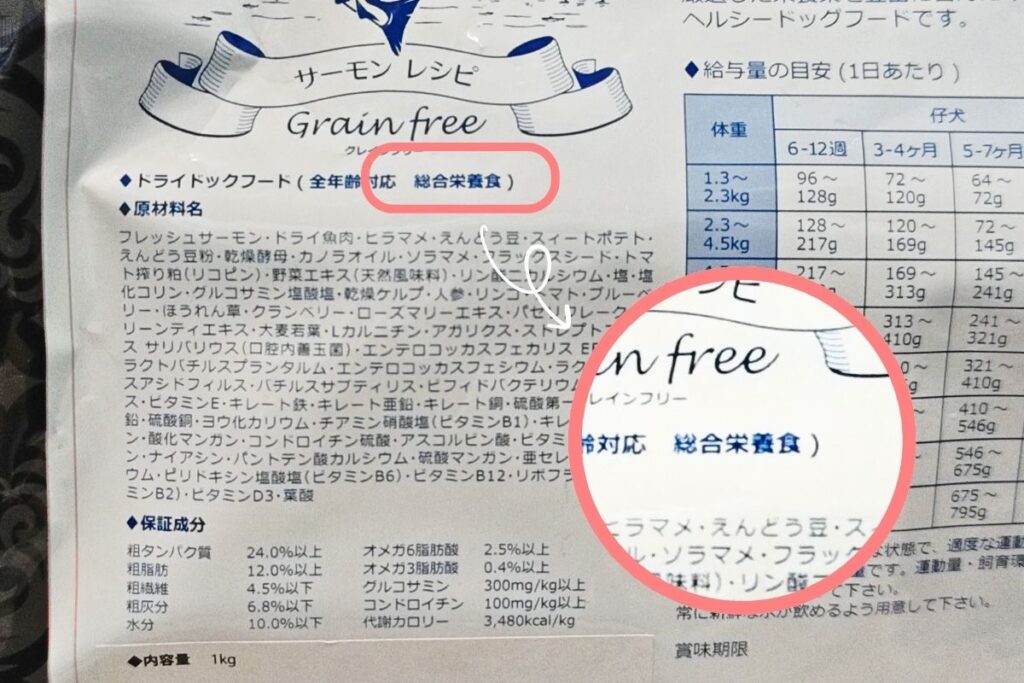

犬の蛋白漏出性腸症の食事療法として、低アレルゲン食が使用される場合もありますが、腸のリンパ管圧を低下させることを目的に低脂肪療法食がよく用いられます。

低脂肪の療法食として以下のものが代表的です。

- ロイヤルカナン消化器サポート(低脂肪)

- ヒルズi/d(ローファット)

療法食でコントロールできない場合は、手作りの超低脂肪食へ変更する場合もあります。

【口コミ多数紹介】ロイヤルカナン ドッグフードの評判・犬への安全性を調査!療法食のレビューも

ステロイド治療

低脂肪の食事療法や手作り超低脂肪食でうまくいかない場合は、ステロイド治療が行われます。

ステロイド治療は継続的に必要になることがほとんどで、副作用を軽減するために低用量でのコントロールを目指します。

食事療法との併用で低用量のステロイドで維持できる場合や休薬できる場合もあるので、獣医師の指示に従って治療を継続するようにしてください。

また、ステロイド治療で症状や低アルブミン血症のコントロールが難しい場合は、免疫抑制薬を使用することもあります。

犬の蛋白漏出性腸症の診断や手術にかかる費用|年間平均10万円~

大手ペット保険会社アニコムの調査によると、犬の蛋白漏出性腸症の年間平均治療費は、ヨークシャーテリアで176,636円、ジャックラッセルテリアで114,663円となっています。(※1)

低脂肪の療法食のみでコントロールできる場合は毎月数千円ほどで、お薬が必要になる場合は数千円~数万円はかかります。

犬が蛋白漏出性腸症のときの食事|脂肪に気をつけよう、低脂肪食

犬の蛋白漏出性腸症の食事は低脂肪食が基本となります。

食事中の脂肪を制限することで、リンパ管の拡張と蛋白質の漏出を軽減させることができるからです。

低脂肪の食材について紹介します。

【低脂肪の食材】

ささみ、鶏むね肉(皮はとる)、じゃがいも、さつまいも、米など

これらは療法食を食べている時にも、おやつやトッピングとしての利用が可能です。

また、低脂肪の療法食を食べていても症状や低アルブミン血症が改善しない場合は、手作りの超低脂肪食に変更します。

【手作りの超低脂肪食】

- 1日に必要なエネルギーを計算する

- ささみとじゃがいも(または米)を①のうち1:2になるように計算する

- ビタミンやミネラルが不足しやすいのでサプリメントで補給する

※犬の体重によって、必要なエネルギー量は異なるため、超低脂肪食を作る場合は獣医師にレシピを確認してください

手作り超低脂肪食は、カルシウムやビタミンDなどがほとんど含まれていないため、長期定な給餌により栄養不足になるリスクがあります。

そのため、サプリメントによりビタミンやミネラルの補給を行ってください。

2週間ほどで症状や低アルブミン濃度が改善することが多く、正常化した場合は低脂肪療法食を少しずつ加えるようにしましょう。

犬の蛋白漏出性腸症によくあるQ&A|治る?寿命は?

ここからは、犬の蛋白漏出性腸症についてよくある質問にお答えしていきます。

犬の蛋白漏出性腸症は治りますか?

基本的に、犬の蛋白漏出性腸症は完治しない病気ですが、適切に治療を受けることで病気のコントロールが可能になる場合があります。

なお、寄生虫感染やウイルス性腸炎などが原因となっている場合は、適切な治療をすれば治癒が望めます。

蛋白漏出性腸症の犬の寿命は?

腸リンパ管拡張症による蛋白漏出性腸症が原因の場合は、寿命が3~5年ほどと言われています。

蛋白漏出性腸症になった原因によって寿命は異なるため、詳しくはかかりつけの獣医師に確認しましょう。

療法食を食べないときはどうすればいい?

1つの低脂肪療法食を食べないときは、他のメーカーの低脂肪療法食をまず試してみてください。

それでも食べないときは、ささみ、じゃがいも、さつまいも、米などの低脂肪食材を与えられますが、これらの食材は犬に必要な栄養を満たすものではないため、長期的に継続すると栄養不足になる可能性があります。必ずビタミンやミネラルの補給を行うことが重要です。

ささみなどの低脂肪の食材をトッピングとして利用するなど、なるべく療法食が食べられるように工夫していきましょう。

犬の蛋白漏出性腸症まとめ

犬の蛋白漏出性腸症について解説しました。

蛋白漏出性腸症の原因にはさまざまな病気が含まれ、一般的には下痢や嘔吐などの消化器症状が見られますが、中には消化器症状が見られないこともあります。

気になる症状がある場合はなるべく早く受診することはもちろん、健康に見えても定期的に健診を受けることが大切です。

【参考一覧】

※1:アニコム「家庭どうぶつ白書2023」品種別の統計