トイプードルが下痢や軟便のときに動物病院を受診する目安

愛犬のトイプードルが下痢や軟便になってしまったときは、すぐに動物病院へ行くべき緊急性の高い状態かどうかを確認しましょう。

■すぐに病院へ行くべき下痢

- 水のような下痢(水様便)

- 赤い液体や赤いジャムのような下痢

- 泥状の下痢から水のような下痢に変わった

- ぐったりしていて元気がない

- 嘔吐や食欲不振が見られる

- お腹を触ると嫌がる

- 祈りポーズ(前足を伸ばし腰を上げる)をとる

など

■2日以上続くようであれば病院へ行くべき下痢

- 泥のような下痢

- ティッシュでつかめないがやや形がある

- 元気も食欲もあり、下痢の他に普段と違う様子はない

上記はあくまでも目安です。判断に迷うときや、体力を消耗しやすい子犬や老犬は動物病院を受診することをおすすめします。

受診の際は、新鮮な便や嘔吐物を持っていくか、難しければスマホで写真を撮っておきましょう。下痢や嘔吐の回数も記録しておき、獣医師に伝えてください。

次章では、下痢が症状として現れる病気の一覧も紹介しています。

トイプードルが下痢や軟便になる主な原因

トイプードルが下痢や軟便になる主な原因は7つあります。

犬の下痢は飼い主さんが気をつけることで防げるものもあるため、それぞれの詳しい説明をチェックしてください。

下痢の原因①病気【子犬や老犬は重症化しやすいので注意】

下痢が症状としてあらわれる犬の病気には様々なものがあり、命の危険を伴う大きな病気である可能性もあります。病気が疑われるときはすみやかに動物病院を受診しましょう。

■下痢のときに考えられる病気の例

- ウィルス感染

(パルボウイルス、コロナウイルス、犬ジステンパーウイルスなど)

- 寄生虫

(回虫、鞭虫、鉤虫など)

- 細菌感染

(カンピロバクター、サルモネラ、大腸菌など)

- 炎症性腸炎

- 膵炎

- 膵外分泌不全

- 胆泥症

- 腎臓病

- 副腎皮質機能低下症

- 腫瘍

- 子宮蓄膿症

- 食物アレルギー

など

上記の中でも、子犬は体や免疫機能が十分に発達していないため、ウィルスや細菌、寄生虫感染の下痢にかかりやすいので特に注意が必要です。

また、7歳を超え老犬と言われる年齢になると多くの病気が考えられますが、トイプードルの老犬では、他の犬種と比較して「膵炎」と「胆泥症」にかかりやすいというデータがあります。※参考:アニコム家庭どうぶつ白書2022

膵炎は私の愛犬も経験しているため、症状や治療費などを「下痢の治療費例」で紹介していますので、気になる方は参考にしてください。

下痢の原因②食べ慣れない食事や体質に合わない食事

ドッグフードの切り替えが早すぎたり、初めて食べるおやつや人の食事などを与えると、体が食べ慣れないものにすぐに適応できず下痢をしてしまうことがあります。

また、ドッグフードが愛犬にとって高脂肪すぎたり高タンパクすぎたりすると、体質に合わずお腹を壊してしまうことも。

ドッグフードを変更する際は、1週間程度かけて徐々に切り替え体を慣らしてください。お腹を壊しやすい愛犬の場合は、2〜3週間と、さらに時間をかけて切り替えてあげるのも良いでしょう。

また、フードが愛犬の体質に合わないと感じたら早めに変更し、愛犬に合った栄養バランスのドッグフードを探すことも大切です。

下痢の原因③フードやおやつの食べ過ぎ

トイプードルも人と同じように、ご飯やおやつを食べ過ぎると下痢をすることがあります。

ドッグフードの給与量は体重や活動量によりそれぞれ異なるため、適当に与えずに適正な量を守って与えましょう。

また、おやつの最適な量は主食として与えているドッグフードのカロリー✕10%程度の量です。

飼い主さんが愛犬の口に入るものとその量をしっかり管理することで、食べ過ぎの下痢は防ぎやすくなります。

下痢の原因③犬が中毒を起こす食材の摂取

犬が食べてはいけない食材(食べると健康に害を及ぼす食材)を食べたり、散歩中に落ちていた傷んだ食べ物などを拾い食いをしたときにも下痢をすることがあります。

ネギ類やぶどうなど犬が食べられない食材を家族全員が把握しておくことが大切です。また、何歳からでも遅くないので拾い食いを防ぐしつけにトライしてみましょう。

特に、ゴールデンレトリバーやビーグルなど食欲が旺盛な犬種や子犬期は、愛犬の健康を守るための重要なしつけと言えます。

犬が食べてはいけない食材の一覧は以下で紹介しているので、一度チェックしてみてください。

犬が食べてはいけないものを解説!36種類の症状や対処法、加熱調理が必要な食材も紹介

下痢の原因④異物誤飲【子犬は特に注意】

愛犬が壊れたおもちゃの破片や紐類、ビニールなどの異物を飲み込んでしまうと、下痢の原因につながります。

重症の場合は腸閉塞を起こして命の危険を伴うこともあるため、異物誤飲の可能性があるときは早めに動物病院を受診してください。

誤飲した可能性のある異物が一部残っている場合は、一緒に持っていくと診察がスムーズです。

特に注意が必要なのは子犬で、見るもの全てを口に入れておもちゃにするような時期であるうえに、トイプードルのような遊び好きな性格はいつの間にかに様々な物を噛んで壊してしまいます。

愛犬が遊んでいるときは目を離さない、口に入れてはいけない物をそばに置かない、くわえた物を放すよう訓練する、などを徹底することで異物誤飲の下痢は防ぎやすくなります。

犬のしつけの完全ガイド📕動画付きでわかりやすく基礎やコツを解説【トレーナー監修】

下痢の原因⑤ストレス

犬も人と同じように、ストレスを感じると腸の働きに影響が出て下痢をしやすくなります。

ストレスの原因は犬によって異なりますが、トイプードルは犬種的に甘えん坊な性格であることが多く、留守番や多頭飼育、ペットホテルへ預けられたなどの理由から飼い主さんと十分触れ合うことができないと、ストレスを感じやすい傾向があります。

特に老犬になると徐々に感情のコントロールが苦手になっていくため、分離不安から下痢や嘔吐などを起こす可能性もあるので注意しましょう。

一緒にいる時間を少し増やして十分な愛情を与え、不安になる必要はないと繰り返し伝えてあげることが大切です。

また、トイプードルはカットが必須の犬種ですが、家族以外の人に触られるのが苦手な犬も珍しくありません。

トリミングなどが精神的な負担とならないよう、子犬期からしつけ(社会化)をし、できるだけ様々な人や物事に慣れておくことが大切です。

トイプードルの飼い方入門|しつけ・お手入れ・性格も【ドッグトレーナー監修】

下痢の原因⑥寒さや暑さ、季節の変わり目

トイプードルは「シングルコート」といわれる下毛のない単毛の犬種のため寒さに弱いので、冬場の散歩などは体が冷えて下痢をしてしまうことがあります。

また、犬はもともと暑さに弱く、脱水や熱中症の症状で下痢をしてしまうこともあるため夏場も気が抜けません。

季節の変わり目や室内と室外の気温差が大きくなる季節は特に注意し、愛犬の様子に合わせて洋服や毛布、クール用品などを使い温度管理を徹底しましょう。

詳しくは「下痢の対処法②」をご覧ください。

トイプードルが下痢をしたときの4つの対処法

ここからは、愛犬のトイプードルが下痢をしているときの対処法を4つ紹介します。

下痢の緊急性が低く様子を見ているときや、動物病院へ行く以外にもできることを知りたいとき、下痢の予防策を覚えておきたいときなどは参考にしてください。

下痢の対処法①食事の量や種類を見直し消化器を休める

愛犬が下痢をしたときは、できれば半日〜1日絶食して胃腸を休め、腸内の善玉菌が増えていくのを待つのが良いと言われています。(水は飲めるようにしていても構いませんが、がぶ飲みしないように注意してください。)

しかし最近では、完全な絶食は続くと回復が遅れると考えられているため、愛犬が食事を欲しがるようであれば、いつものフードの4分の1程度の量をぬるま湯でふやかしたものを与えましょう。

絶食やフードの量を調節しても下痢を繰り返すようであれば、病気の可能性が高いと考えられるため迷わず動物病院を受診してください。

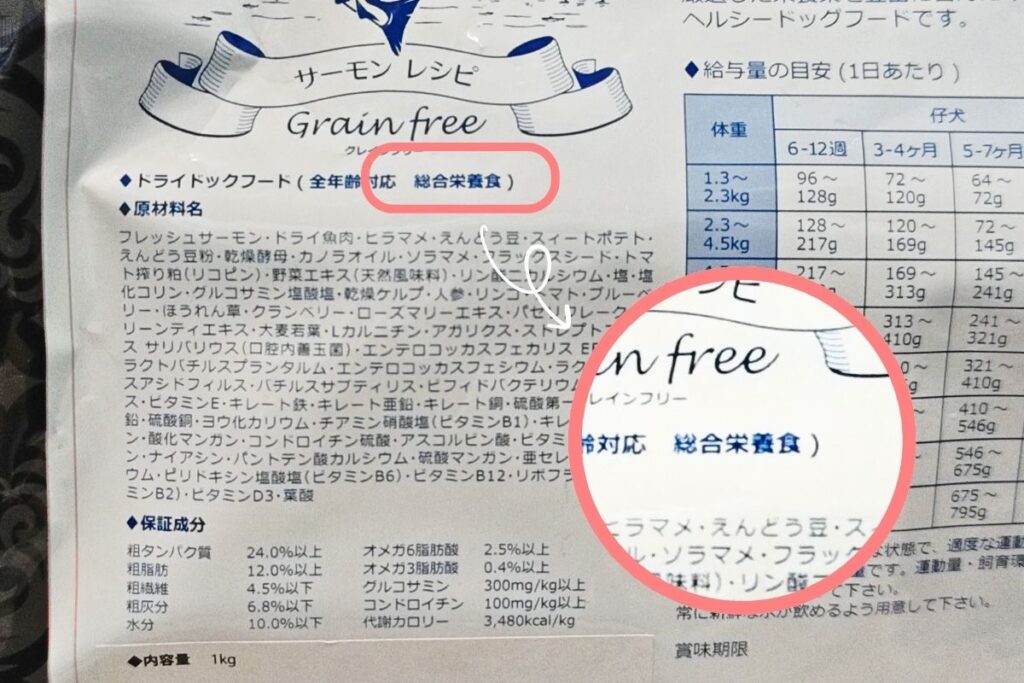

また、フードを変更したことで起きた下痢の場合は、以前与えていたフードに戻して様子を見ましょう。どうしても変更が必要な場合は、消化器サポートに特化したフードや消化器用の療法食※などがおすすめです。※療法食は獣医師の指導のもと与えるフードです。

下痢の対処法②体を温める工夫をする

愛犬が下痢をしているときは、できるだけ体を温める工夫をしてあげると良いでしょう。※熱中症など暑さが関係する下痢を除く

実際に、食べ過ぎなどの一過性の下痢の場合は、腹巻きや犬用ヒーターでお腹を温めると回復が早まるように感じるという飼い主さんの声もよく耳にします。

トイプードルが快適に過ごせる温度は20〜25度程度なので、暖房や洋服や毛布などを上手に使って、室内外で体を冷やさない工夫をしてください。

下痢の対処法③ビオフェルミンやプレーンヨーグルトを与える

人用の整腸剤として有名なビオフェルミンは、摂取量に気をつければ愛犬が下痢のときに与えても問題ありません。

しかし、すでに持病で服用している薬やサプリメントがある犬は、念のためかかりつけの獣医師に確認することをおすすめします。

ビオフェルミンの目安摂取量は以下の通りです。

■体格別の摂取量(目安)

- 小型犬(10kg以下)・・・0.5錠~1錠

- 中型犬(10kg〜25kg程度)・・・1錠

- 大型犬(25kg以上)・・・2~3錠

また、人と同じようにプレーンヨーグルトも整腸作用が期待できます。プレーンヨーグルトの目安摂取量は小さじ半分~1杯程度です。

便の状態が悪化するなどの変化がなければ毎日与えても構いませんが、香料や砂糖が入っていないことを必ず確認するようにしましょう。

なお、同様の作用が期待できるサプリメントとの併用は成分過剰の恐れがあるため控えることをおすすめします。

下痢の対処法④整腸作用のあるサプリメントを与える

整腸作用のある犬用サプリメントは、調子の悪いときのサポートに役立つだけではなく、日頃から摂取することで安定したうんちと体全体の健康維持が期待できます。

乳酸菌を配合したものが多いですが、中にはオリゴ糖や納豆菌を使用したものもあり、形状や価格も様々なサプリメントが販売されているため、愛犬と飼い主さんが続けやすいものを選んでみてください。

【INUNAVIおすすめサプリ】『CiNAG(シナジー)』明るい食卓を作る株式会社|980円 (15g)

シナジーは、製薬会社が約5年の歳月をかけ研究し作りあげた成分設計をベースに、製薬会社と動物病院が監修。5種類以上の乳酸菌や酵母、11種類以上の酵素、そしてビタミンB群など、愛犬が不足しがちな様々な栄養がこれ一つで補えるふりかけタイプのサプリメントです。

腸内には様々な菌が棲息しているため、シナジーのように複数の乳酸菌や酵母などを配合しているサプリメントは効率の良いサポートが期待できます。

また、シナジーが消化・吸収・排泄を手助けすることで体のめぐりを促し、口内トラブルや食欲不振などの悩みにも役立つため、口臭や食べ飽きで悩む子が多いトイプードルには最適です。

INUNAVI編集メンバーが愛犬に試した際には、ほんのり甘みのあるさっぱりとした香りで食いつきが良く、愛犬たちがシナジーを奪い合うような姿も見られたそうです。

甘みの理由はブドウ糖であり、香料や甘味料などの添加物は使用していないので安心して与えられますよ。

ブドウ糖は「動植物が活動するためのエネルギーであり、脳がエネルギーとして利用できる唯一の物質」※参考なので、愛犬の口に入るものにこだわりたい方でも納得して与えられるでしょう。

気になる方は、980円のお試しサイズで愛犬の食いつきをチェックしてみてください。

※参考:厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト

(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-030.html)

トイプードルの下痢予防に役立つ食事と生活習慣

日頃から愛犬の基礎体温を上げる生活習慣を意識すると、下痢の予防対策として役立ちます。

体温を上げるためには筋肉が必要になるので、タンパク質を豊富に含むフードを与え、適度な運動と組み合わせて筋肉量アップを目指しましょう。

タンパク質が豊富なフードは食いつきの良さも期待できるので、少食や食べ飽きしやすいトイプードルでも喜んで食べてくれる可能性が高く、メリットが多くあります。

また活発な犬種であるトイプードルは、おもちゃやドッグランなどで楽しんで運動してくれるはず。

健康的な食事と適度な運動は健康維持の基本であり、免疫力の維持にも役立つため、下痢以外の様々な病気の予防にもつながります。

なお、体質的に高タンパクの食事が合わない犬やお腹を壊しやすい体質の犬は、「下痢の対処法①」でも紹介したような、消化器をサポートするドッグフードがおすすめです。

犬の下痢(軟便)の原因はフード?予防におすすめのドッグフード年齢別15選【獣医師監修】

【プロ厳選】トイプードルのドッグフードはこれがおすすめ!食いつき良し・国産無添加・コスパも優れた人気TOP20!

【実例】犬が下痢や軟便をしたときの治療費例

ここでは、下痢や軟便で動物病院を受診したときの費用目安を実例をもとに紹介します。

費用は愛犬の状態と動物病院の料金形態によって大きく異なるため一概には言えませんが、不安な方は参考にしてみてください。

下痢の原因が病気ではなかったときの治療費

- 費用:9,042円

- 愛犬の様子:夜間に2時間おきに下痢。翌日朝食を抜き一時的に回復したが、夕食を通常量与えると再び下痢。元気や食欲はあるが動物病院を受診。

- 下痢の状態:泥状。1度粘膜便も出た。徐々に出なくなり、しぶり(便を出す素振りはあるが何も出てこない状態)が見られた。

- 診療内容:糞便検査や触診、聴診、問診。考えられる原因として食べすぎと伝える。1週間分の下痢止めと抗菌剤を処方される。

上記のケースでは、処方された薬を飲み始めるとすぐに便の状態は落ち着きました。

これまで同じようなパターンの下痢を何度か経験したことがありますが、どの場合も費用は大体1万円前後だったと記憶しています。

下痢の原因が病気だったときの治療費

- 費用:46,310円(膵炎と診断された日の費用)

:218,438円(入院治療にかかった費用)

- 愛犬の様子:下痢をして1食抜くと治まったが、4~5日後にまた下痢をする、というのを2回繰り返した。そのうち元気や食欲が徐々に低下し、嘔吐や動きたがらない様子もみられたため動物病院を受診。

- 下痢の状態:泥状で少量。回数も少ない。

- 診療内容:問診、糞便検査触診、聴診、血液検査、レントゲン、エコー検査など複数の検査のうえ、膵炎疑いと診断。翌日から入院治療を開始した。

上記のケースでは、下痢自体はすぐに治まったため、はじめは病気が原因とは思っていませんでした。

しかし、入院治療後も全快せず、退院後も毎日通院しながら治療や検査を続けて別の病気が隠れていたことが判明したため、もっと早い段階で病院を受診すれば良かったと後悔しています。

下痢のような分かりやすい症状の他にも、何か異変がないか愛犬の様子をよく観察することを忘れないようにしましょう。

特に子犬やシニア犬は、早めに動物病院を受診しておくことをおすすめします。

まとめ

この記事では、トイプードルが下痢をする主な原因や対処法、下痢の治療費例を紹介しました。

愛犬が下痢になってしまったときは、まず便の状態と体調を確認し、すぐに病院へ行くべき緊急性の高い下痢かどうかをチェックしましょう。

■すぐに病院へ行くべき下痢

- 水のような下痢(水様便)

- 赤い液体や赤いジャムのような下痢

- 泥のような下痢から徐々に水のような下痢になった

- ぐったりしていて元気がない

- 嘔吐や食欲不振が見られる

- お腹を触ると痛がる

- 祈りポーズをとる(前足を伸ばし腰を上げる)

など

■2日以上続くようであれば病院へ行くべき下痢

- 泥のような下痢

- ティッシュでつかめないがやや形がある

- 元気も食欲もあり、下痢の他に普段と違う様子はない

緊急性が低いと考えられる場合は、体調に変化が無いか自宅でしっかりと様子を見つつ、食事の量や与え方を工夫し、寒さに弱いトイプードルの体を冷やさないよう対策してください。

下痢は病気以外の原因でも起こるため、普段の食事や生活習慣を見直して予防を心がけましょう。

皆さんの愛犬が健康でいられますように・・・!