犬の椎間板ヘルニアは、突然歩けなくなったり、ふらついたりするなどの症状が見られる神経の病気です。

愛犬が椎間板ヘルニアになったら、治るのか、どれくらい安静にしないといけないのか、手術が必要なのかなど、いろいろと心配になりますよね。

この記事では、犬の椎間板ヘルニアについて、原因や症状、グレード分類、治療法、予防法などについて獣医師が解説します。

「愛犬の椎間板ヘルニアはいつ治るの?」「手術しないといけないの?」とお悩みの飼い主さんはぜひ参考にしてみてください。

犬の椎間板ヘルニアは、突然歩けなくなったり、ふらついたりするなどの症状が見られる神経の病気です。

愛犬が椎間板ヘルニアになったら、治るのか、どれくらい安静にしないといけないのか、手術が必要なのかなど、いろいろと心配になりますよね。

この記事では、犬の椎間板ヘルニアについて、原因や症状、グレード分類、治療法、予防法などについて獣医師が解説します。

「愛犬の椎間板ヘルニアはいつ治るの?」「手術しないといけないの?」とお悩みの飼い主さんはぜひ参考にしてみてください。

※本記事はINUNAVIが独自に制作しています。メーカー等から商品の提供や広告を受けることもありますが、コンテンツの内容やランキングの決定には一切関与していません。※本記事で紹介した商品を購入するとECサイトやメーカー等のアフィリエイト広告によって売上の一部がINUINAVIに還元されます。

目次

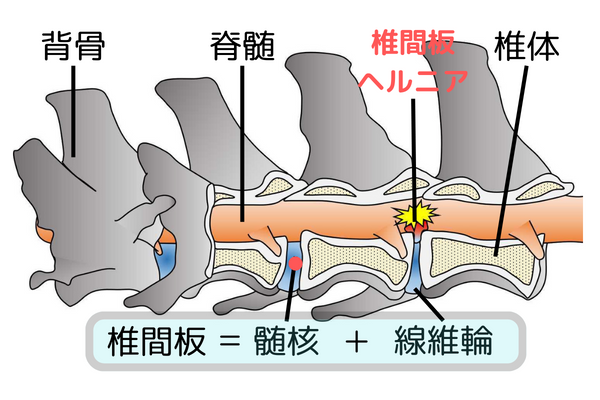

椎間板ヘルニアは、背骨の中でクッションの役割を担う椎間板が飛び出すことで脊髄を圧迫し、痛みや麻痺などの症状を生じる神経の病気です。

椎間板が存在しない第1・2頸椎間以外のすべての背骨でヘルニアを生じる可能性がありますが、犬の場合は胸腰椎(背中)での発症が多く、続いて頸椎(首)でも好発します。

具体的には、胸腰椎椎間板ヘルニアでは第12胸椎~第2腰椎間、頸椎椎間板ヘルニアでは、小型犬で第2~3頸椎間、大型犬で第6~7頸椎間での発症が多く認められます。

次に犬が椎間板ヘルニアを発症する原因について見ていきましょう。

犬の椎間板ヘルニアは、遺伝や加齢、物理的ストレス(背骨に負担がかかる姿勢や運動)などにより椎間板が変性して硬くなり、本来の弾力性を失うことで背骨にかかる衝撃を吸収できなくなるため発症します。

椎間板は内側の髄核(ずいかく)と呼ぼれる液状の組織と、髄核を包み込む構造をしている線維輪(せんいりん)から構成されており、それぞれの変性の仕方や進行速度により、「ハンセンⅠ型」、あるいは「ハンセンⅡ型」に分類可能です。

■犬の椎間板ヘルニアの分類

近年では、変性の少ない髄核が急激に飛び出して、脊柱管内に脱出する高衝撃型(外傷性)椎間板ヘルニアと呼ばれるタイプも報告されていますが、病変部位に圧迫は認められないのが特徴です。

次章では、犬の椎間板ヘルニアでよく見られる症状と治療を決定する上で重要なグレード分類について解説していきます。

では、犬が椎間板ヘルニアになったときは、どのような症状がみられ、どのようにグレード分類されるのでしょうか。

ここで詳しく見ていきましょう。

犬が胸腰椎の椎間板ヘルニアになった場合は、急に背中を痛がる、抱き上げるとキャンと鳴く、後ろ足がふらつくなどの症状が見られ、頸椎の椎間板ヘルニアの場合は、首を痛がる、上目遣いになる、ふらつくなど以下のような症状が見られます。

■胸腰椎椎間板ヘルニアの主な症状

■頸椎椎間板ヘルニアの主な症状

犬の椎間板ヘルニアの初期症状は、動きたがらない、震えている、いつもより食欲元気がないなど分かりづらい場合もあるため、愛犬に少しでも異変を感じたら動物病院を受診することが大切です。

また、脊椎の骨折や脱臼、腫瘍、炎症など椎間板ヘルニアと似た症状が見られる場合もあるので、自己判断で決めつけず検査を受けるようにしてください。

続いて、椎間板ヘルニアのグレード分類について解説していきます。

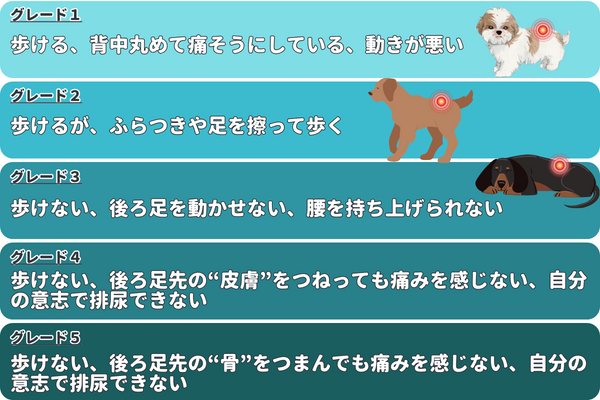

犬の椎間板ヘルニアでは、重症度を決めるグレード分類があり、グレード1が最も軽症で痛みのみ示し、グレードの数字が進むにつれて麻痺を伴い、徐々に麻痺の程度が強くなっていきます。

ここでは、胸腰椎(5つのグレード分類)・頸椎(3つのグレード分類)の椎間板ヘルニアのグレード分類についてそれぞれ紹介します。

グレード5のような重症例では、進行性脊髄軟化症を発症することがあり、この場合は神経の壊死により、数日で亡くなってしまう危険な状態となるため、麻痺を放置せず早急に動物病院を受診するようにしてください。

頸椎椎間板ヘルニアでは、グレード3が最も重い麻痺状態となるため、胸腰椎椎間板ヘルニアのグレード3と異なる点に注意しましょう。

次章では、グレード分類に必要な検査方法について解説していきます。

犬の椎間板ヘルニアの診断方法は、問診や神経学的検査、レントゲン検査、CT検査、MRI検査などがあります。

■椎間板ヘルニアの検査

CT・MRI検査は、すべての動物病院に設備があるわけではないため、必要に応じて専門施設を紹介される場合もあるでしょう。

ここでは、各検査について詳しく解説していきます。

椎間板ヘルニアが起こりやすい犬種、年齢なのかチェックし、いつから症状があるのか、症状が出たきっかけや症状の悪化、痛みがあるか、尿や便など排泄ができているかなどを飼い主さんに確認します。

また、痛みの有無は分かりづらい場合もありますが、抱っこや触るとキャンと鳴く、震えている、元気がない、上目遣いをする、食器からフードを食べるのを嫌がる、散歩を嫌がるなどの様子が見られる場合があるので、小さな変化であっても獣医師にも伝えるようにしてください。

問診を行ってから実際に歩き方を確認し、整形外科疾患の判別や重症度の分類に役立てます。

神経学的検査はヘルニア病変がどのあたりか確認するために行う検査で、姿勢反応、脊髄の反射などを調べ、最後に痛覚をチェックします。

レントゲン検査では、脊椎の骨折や脱臼、腫瘍、炎症、奇形の有無など、椎間板ヘルニア以外に問題がないかの確認をするために重要です。

また、レントゲン検査で病変部位における椎間板腔の狭小化や脊柱管内に石灰化所見が見られる場合もありますが、確定診断には脊髄造影検査やCT検査、MRI検査を行う必要があります。

CT検査では、レントゲン検査で評価できないような微細な部分の評価が可能で、石灰化した椎間板物質の描出に優れています。

椎間板の変性が少ない椎間板ヘルニアでは診断できない可能性があるため、脊髄造影検査を併用することが望ましいです。

MRI検査では、脊髄の実質や椎間板の変性の程度を確認することができるため、脊髄損傷の評価も可能です。

脊髄実質の評価ができるため、他の脊髄疾患(線維軟骨塞栓症、進行性脊髄軟化症、脊髄腫瘍、炎症性疾患など)との鑑別にも有用と言えるでしょう。

椎間板ヘルニアの検査はこれらを組み合わせて行います。早期に治療を開始することがポイントで、そのためには確定診断が不可欠です。

椎間板ヘルニアはどの犬種でもなる可能性がありますが、軟骨異栄養犬種で好発することが知られており、主に以下の犬種が挙げられます。

■椎間板ヘルニアになりやすい犬種

ダックスフンド、ペキニーズ、ビーグル、コーギー、アメリカンコッカースパニエル、シーズーなど

これらの軟骨異栄養犬種では、遺伝的に椎間板の変性が早期に起こりやすく、4~6歳頃に椎間板ヘルニア(ハンセンⅠ型が多い)を発症するケースが多いです。

また、すべての犬種において、加齢により徐々に椎間板の変性が起こり、主に7歳以上で椎間板ヘルニア(ハンセンⅡ型が多い)を発症することがあるため、中高齢の犬は特に注意が必要と言えるでしょう。

そのほか、フレンチブルドッグでは、2~4歳で胸腰椎椎間板ヘルニアの発症が多いとの報告もあるため、若齢であっても犬の様子に変化が見られたら早めに動物病院を受診することが大切です。(※1)

犬の椎間板ヘルニアの治療には、安静や消炎鎮痛剤などによる内科治療のほか、脊髄を圧迫している椎間板物質を除去する外科治療があります。

ここからは、内科治療と外科治療についてそれぞれ詳しく解説し、重度な麻痺の場合の管理方法も紹介します。

犬の椎間板ヘルニアの内科治療では、基本的にはケージレスト(ケージ内での安静)により厳密な運動制限を行い、痛みが認められる場合は消炎鎮痛剤などの投与を行います。

グレード1や2など軽症例の場合は、内科治療が選択される場合が多いです。

■椎間板ヘルニアの内科治療について

ケージレストは10~14日ほど行いますが、食事や排泄のときはケージから出してあげてもよいでしょう。

経過が良好で獣医師から許可があれば、短時間の散歩を発症2週間後から開始し(自由な歩行は制限する)、発症1~2ヵ月後を目安に少しずつ通常の生活に戻していきます。

最近では、損傷した神経機能の回復を促す再生医療(点滴により幹細胞を投与)を実施する動物病院もあり、内科治療でもさまざまな選択が可能となってきました。

また、内科治療中でも、症状が改善しないときや悪化する場合は、速やかに動物病院を受診するようにしてください。

犬の椎間板ヘルニアの外科治療は、グレード1・2で内科治療により改善が見られない・悪化する・再発する場合や、グレード3以上の重症例で推奨されます。

手術は主に脊髄を圧迫する椎間板物質を除去する目的で行われ、以下のような術式が代表的です。

■椎間板ヘルニアの外科手術について

片側椎弓切除術、小切開片側椎弓切除術など

腹側減圧術(ベントラルスロット)、背側椎弓切除術など

外科手術は、脊髄損傷そのものを治す治療ではないため、脊髄の機能回復を目指すために術後にリハビリが必要です。

リハビリではマットの上での起立訓練や歩行訓練、マッサージやストレッチ、水中トレッドミル、バランスボードなどがあり、犬の状況に合わせて行われます。

麻痺が重度の症例では、縟瘡(じょくそう:床ずれ)予防のための体位変換や圧迫排尿など膀胱の管理を行います。

足が不自由になって横になっている時間が増えると、特に骨ばった部分に床ずれができやすくなるため、こまめに寝返りさせたり、床ずれ防止用ベッドを利用したりするのもよいでしょう。

また、重度な胸腰椎椎間板ヘルニアでは自分の意志で排尿できないため、膀胱がパンパンになるまでたまってから尿が漏れ出してくるような状態となります。このような症例では、圧迫排尿などの膀胱管理により、適切に尿を出してあげる必要があるのです。

床ずれ防止用ベッドについて、以下の記事で詳しく解説しています。

犬の椎間板ヘルニアの予防として、体重管理で太らせない、横向きに抱っこする、滑りにくい床にする、激しい運動をさせないなど以下のような対策が大切です。

■犬の椎間板ヘルニアの予防

椎間板ヘルニアの症状が一旦落ち着いても、背骨に負担をかけるような動作が多いと再発する可能性があるので、日常生活の中でできる予防対策を行っていきましょう。

体重管理や滑り止めマットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ここからは、椎間板ヘルニアについてよくある質問にお答えしていきます。

犬の椎間板ヘルニアのグレード3以上では、内科治療に比べて手術を行った方が機能回復する可能性が高いです。(※2)

とくにグレード5のような脊髄損傷が重度の場合は、なるべく早期に手術をすることが望まれます。

一方、椎間板ヘルニアのグレードが1や2など軽症例では、内科治療を選択されることが多いですが、内科治療に反応が見られない・症状が悪化する・再発する場合は手術を検討する必要があるでしょう。

ただし、麻酔のリスクが著しく高い場合や進行性脊髄軟化症が疑われる場合は、手術が難しいため内科治療が選択されます。

犬の椎間板ヘルニア(グレード1・2など)で内科治療を選択した場合は、1~2週間ほどで症状がよくなってくることが多いですが、椎間板の安定のためには4週間ほどの安静期間が必要です。

また、手術を行った場合は、1~4週間ほどで歩行可能となることが多く、一般的にはグレードが低いほど早期回復が期待できるでしょう。

しかし、頸椎椎間板ヘルニアではグレード3、胸腰椎椎間板ヘルニアではグレード5のような重症例では手術を行っても、歩行の改善までに1~3ヵ月以上かかることもあるため、回復の評価は慎重に行う必要があります。(※3)

痛みを和らげる方法は安静にする、コルセットを装着する、動物病院で処方された消炎鎮痛剤の使用するほか、 鍼灸治療、レーザー治療、マッサージや市販のホットパックの利用などがあります。

ただし、犬の状況によっては、適切な方法が異なるため、獣医師に確認してから実施しましょう。

犬の椎間板ヘルニアには、神経保護のためのビタミンB製剤や、フリーラジカルの産生による二次性脊髄損傷を予防する目的に抗酸化剤などが用いられています。

ただし、サプリメントは薬剤ではないので、あくまで内科治療の補助として利用しましょう。

椎間板ヘルニアのサプリメントについて、以下の記事で詳しく解説しています。

椎間板ヘルニアの治療費は、内科治療であれば数千円~数万円程度で済む場合が多いですが、手術を行う場合は30万円以上かかるでしょう。

また、大手ペット保険会社アニコムの調査によると、椎間板ヘルニアの平均年間診療費は、ミニチュアダックスフンドで109,788円、ペキニーズで116,951円、ビーグルで63,740円となっています。(※4)

犬の手術費用の相場について、以下の記事で詳しく解説しています。

椎間板ヘルニアの犬の寝かせ方に特に決まりはなく、愛犬にとって楽な姿勢、愛犬が好む姿勢で大丈夫です。

背骨への負担を減らし、愛犬が快適に眠れるように、体圧分散できる犬の介護用ベッドなどを利用するのもおすすめです。

犬の椎間板ヘルニアについて症状や原因、治療法について解説しました。椎間板ヘルニアはダックスやコーギーなど胴が長い犬種に起こるイメージがありますが、どの犬種でもなる可能性があります。

愛犬が急に背中や首を痛がる、抱き上げたらキャンと鳴く、動きたがらないなど疑わしい症状が見られたら、早期に動物病院を受診することが大切です。

軽症例の場合は、数週間の安静を基本とした内科治療で治る場合もありますが、治療反応が悪いときや、重症例の場合は手術が必要になるので、自己判断で様子見をしないようにしてください。

また、太らないように体重管理をする、滑りにくい床にするなど日頃からできる予防方法を取り入れていきましょう。

参考一覧

※4:アニコム家庭どうぶつ白書2023「第2部 第2章 品種別の統計」より

※記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がINUNAVIに還元されることがあります。メーカー等の依頼による広告にはPRを表記します。

※掲載されている情報は、INUNAVIが独自にリサーチした時点の情報を掲載しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。