※本記事は2024年10月までの情報を参考に作成しています。※本記事はINUNAVIが独自に制作しています。メーカー等から商品の提供や広告を受けることもありますが、コンテンツの内容やランキングの決定には一切関与していません。※本記事で紹介した商品を購入するとECサイトやメーカー等のアフィリエイト広告によって売上の一部がINUINAVIに還元されます。

犬がご飯を食べない時はまず病気の可能性をチェック

わんちゃんがご飯を食べなくなる原因は複数考えられますが、病気の可能性もあるので、まずは体調を確認して、動物病院へ行くべき症状がないかどうかチェックしましょう。

以下のチェックリストにひとつでも当てはまるときは、念のため1~2日以内に動物病院を受診してください。

| チェック項目 |

確認法 |

| 飲水量 |

水は飲んでいるか |

| 発熱 |

耳や腹を触り普段よりも熱くないか |

| 目の充血、目やに |

黒目白目は正常か、目やにの色はどうか(黄色や黄緑など) |

| 鼻水 |

色のついた鼻水が出ていないか(黄・緑・白・茶など) |

| 口臭 |

普段より強い臭いがしないか(腐敗臭、アンモニア臭など) |

| よだれ |

大量にサラサラと流れ出てはいないか |

| 嘔吐 |

嘔吐の有無、嘔吐物に色や内容物はないか |

| 便の異常 |

下痢、軟便、便秘はないか |

| 尿の異常 |

尿の色や量が普段と変わりないか |

| 身体の痛み |

身体全体を触ってみて嫌がる場所はないか |

食べない時に疑われる病気には次のようなものがあり、場合によってはすぐに治療が必要になることもあります。

特に老犬の場合は、大きな病気が隠れていることもあるので、一度診察してもらいましょう。病気ではなかったとしても、食が細くなりがちなシニア期の食事について、獣医師から注意点やお世話の方法を教えてもらうことができます。

また、避妊をしていない子の中には、ヒート(発情期)がくるとホルモンの働きに強い影響をうけてご飯を食べなくなる子や、落ち着いて過ごせなくなる子がいるので、どうしてもご飯を食べないときは一度獣医師に相談してみましょう。

それでは、この後は、「ご飯は食べないけど元気はある」というわんちゃんの、ご飯を食べない理由と対処法について詳しく紹介します。

元気な犬がご飯を食べない7つの原因と対処法

元気のあるわんちゃんがご飯を食べない原因として考えられるのは以下の7つです。

それぞれの原因の対処法を詳しく紹介していきます。飼い主さんが想像している理由とは異なることもあると思うので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

①ストレス|愛犬と接する時間を増やし安心させてあげる

わんちゃんは、ストレスで不安な気持ちが強くなるとご飯を食べなくなることがあります。

食欲を取り戻すには、ストレスの原因が何であれ、愛犬と過ごす時間を増やして「なにも心配いらないよ」「不安になる必要はないよ」と繰り返し愛情で伝えてあげることが大切です。

愛犬が好きな遊びをしたり、スキンシップを増やす、散歩の時間をいつもより少し長くするなどでいいので、愛犬の心が安らぐような時間を増やしてあげましょう。

特にもともとナイーブな子(シャイ、精神的に不安定になりやすいなど)は年をとるとその傾向が強くなるので注意が必要です。

わんちゃんのストレスの原因になりやすいものの例を紹介します。

■犬によくあるストレスの例

- ペットホテルやトリミングに預ける

- 長時間の留守番

- 家族やペットが増える、減る

- 引っ越しや知らない場所へ出かける

- 運動量が足りていない

- 飼い主さんの情緒不安定

- しつけのルールが統一されていない

- 家に落ち着ける居場所がない など

なお、ストレスを軽減するためとはいえ、過度にあまやかしたり大げさに心配したりすると、わんちゃんは普段の態度との違いに余計に不安を感じることがあります。

飼い主さんは、できるだけいつもどおりの態度を意識することがポイントです。

②老化|食事の内容や食べさせ方を変える

老犬になると、味覚や嗅覚・消化機能・噛む力の衰えなどから、ご飯を美味しそうに思えず食べたがらなかったり、食べたくてもうまく食べられないことがあります。

少しでも食べて体調を維持するために、わんちゃんの食欲を刺激しやすい香りが強いフードや、老犬でも食べやすい柔らかいものを与えましょう。

具体的には、以下のようなものがおすすめです。

■老犬の食欲を刺激しやすいフードの例

- ふやかしたドライフード

- 缶詰、レトルトなどのウェットフード

- 「ココグルメ」のような冷凍手作りフード

- 柔らかく煮込んだ飼い主さんの手作りフード

- ぬるま湯で溶く粉末タイプやフリーズドライフード など

上記の中で、「ココグルメ」はシニア期の愛犬と暮らす編集部メンバー(たかだなつき)も愛用しているINUNAVIおすすめのフードです。

また老犬の場合は、食べたくてもぼろぼろ口から食べこぼしてしまうこともあるため、飼い主さんがかかりつけの獣医師から正しい食事介助(食べさせ方や食べる環境の見直し)を学ぶことも大切です。

以下の記事では、老犬がご飯を食べないときの対策について詳しく解説していますので、シニア期のわんちゃんに少しでも食べてほしい飼い主さんはぜひチェックしてください。

【獣医監修】老犬がご飯を食べない原因と対策!食欲不振に最善な工夫は?

ドッグフードの正しいふやかし方は?【画像付き】お湯の量や電子レンジの方法を解説

③わがまま|時間内に食べなければご飯を片付ける

わんちゃんは、おやつやウェットフード、人の食事など美味しいものばかりを食べていると、わがままからドッグフードを食べなくなることがあります。

おやつは食べるのにドライフードは食べないというわんちゃんはこのタイプが多く、「ご飯を食べなければもっと美味しいものが出てくる」と学習しています。

放っておくともっとわがままになってしまうため、「今ご飯を食べなければ食べられない」としつけで教えてあげましょう。

■わがままでご飯を食べないときのしつけ方

- フードを出したら、愛犬が食べるまで30分程度待つ

- 時間になっても食べなければ、ご飯を片付ける

- 次の食事までおやつは与えない(新鮮なお水は常に飲めるようにしておく)

このしつけは一度や二度試しただけでは成功しないことが多く、中には空腹で胃液を吐いても食べないような頑固なわんちゃんもいます。

根比べになりますが、出されたものをすぐに食べるようになるまで繰り返し続けましょう。

「まる1日食べなくて可哀想」「何日も食べなくて平気なの?」と不安になるかもしれませんが、健康なわんちゃんなら、新鮮な水さえあれば1~2日ほどご飯を食べなくても健康に大きな害はないので、まずは2日間程度試してみましょう。

ただし、食事を抜くと体調に異変をきたす恐れのある持病のある子や高齢犬、月齢の低い子犬には不向きなしつけです。

あくまでも元気なわんちゃんのわがまま防止対策として行ってみてください。

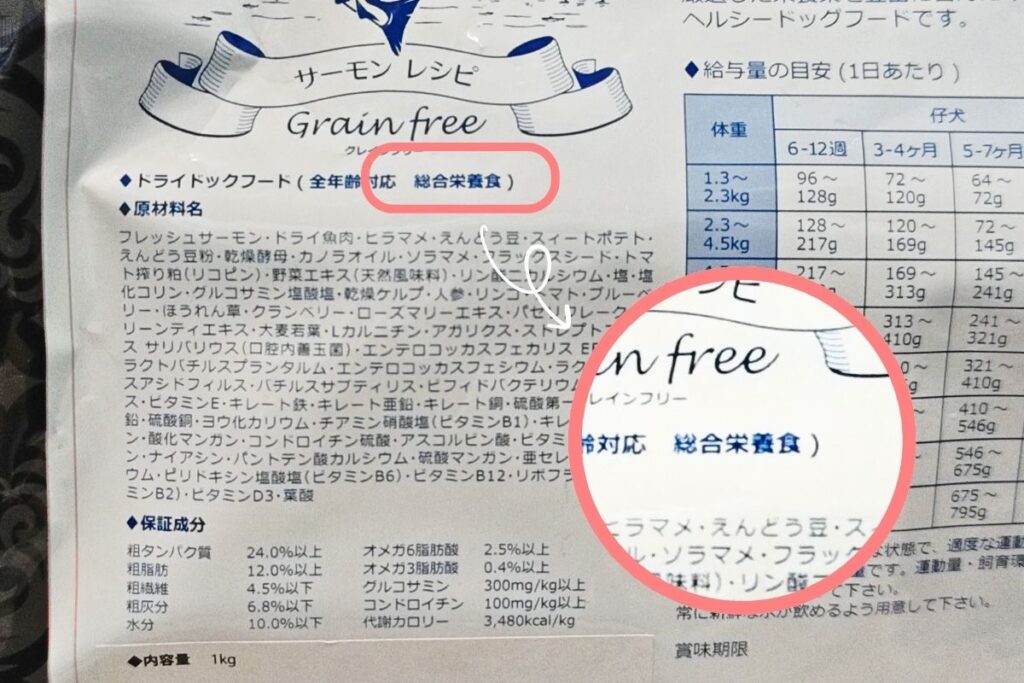

④警戒や給餌量|フードは徐々に切り替え、量は愛犬の成長や年齢に合わせる

わんちゃんは、突然いつもと違うご飯を出されると警戒して食べないことがあります。

新しいドッグフードを与えるときは、今のフードに新しいフードを10%程度混ぜ、1週間〜10日程度かけて徐々に新しいフードだけになるように切り替えると、警戒してご飯を食べないという悩みを防ぐことができます。

また、わんちゃんの成長や活動量と給餌量が合っていないと、ご飯の量が多すぎて食べ残してしまうことがあります。

特に、子犬期は急激な成長が落ち着く時期が来るため、これまでの量を食べなくなることも珍しくありません。老犬期の始まりも、代謝の低下により1日に必要なカロリーが変化するため、これまでと同じ量では食べ残しにつながります。

給餌量は、愛犬の体重や与えているドッグフードのカロリーから愛犬に合う量を計算することができるので、「ドッグフードの正しい与え方」を参考に算出してみてください。

愛犬の食べ残しで悩んでいた編集メンバーのひとりも、計算して初めて「多く与え過ぎていたことに気づけた」と言っています。難しい計算ではないのでぜひ試してください。

⑤甘えや環境|食事場所の見直しや食事台を使う

わんちゃんの中には、「もっとかまって欲しい」「もっと遊びたい」などの甘えたい気持ちからご飯を食べない子がいます。

わんちゃんの中には、「もっとかまって欲しい」「もっと遊びたい」などの甘えたい気持ちからご飯を食べない子がいます。

家族の注目が集まりやすいリビングの真ん中や、外の刺激を受けやすい窓際などでご飯を食べている場合は、落ち着ける場所にケージを移動し、その中でご飯を与えるのがおすすめです。

特に、トイプードルやチワワなどの小型犬は食への興味が薄い子もいるので、食べることに意識を向かせるためには、食事中は話しかけたりせず、ケージにタオルをかけて覆う等の工夫も大切になります。

愛犬が食事に集中できるような場所の用意ができたら、体や口の大きさに合った食器・食事台も利用しましょう。お皿が動いて食べにくい・食事中の体勢が辛いといった理由で食の進みが悪くなることを防ぐことができます。

愛犬に合った食器を見つけるポイントはQ&A「犬が食べやすい食器とは?」をチェックしてみてください。

また、これまでペットショップやブリーダーで多くのわんちゃんと食事を共にしていたような子犬の中には、環境が変わりひとりになったことで競争意識が無くなり、ご飯を食べなくなる子もいる※(1)ようです。

⑥運動不足|散歩やおもちゃで必要な運動量を満たす

わんちゃんは、運動量が不足していると十分にお腹が空かず、ご飯を食べなかったり食べ残したりすることがあります。

特に活発な犬種や運動量が多く必要な犬種は、散歩でただ歩いているだけでは運動量が足りていない可能性があります。

わんちゃんを自由にさせたときに走り回っているようであれば、引っ張りっこや取ってこい遊びなどを取り入れてみましょう。狩猟本能が満たされエネルギーを発散しやすくなるので、食欲も湧きやすくなります。

特に、子犬は食の嗜好が固まっていないなどの理由から食欲にムラがでやすいので、元気があるときは散歩の他におもちゃやドッグランでたくさん遊んだりすると食欲の安定にもつながります。

激しい運動ができないわんちゃんは、短時間でいいので散歩の回数を増やす、カートやスリングなどを利用して外の空気に触れさせるなどでも良いでしょう。

INUNAVI独自アンケート※(2)でも、食べない時の対策としてたくさん体を動かすよう意識しているという回答は多かったので、毎日の散歩はもちろんのこと、短時間でもおもちゃで思いっきり遊ぶ時間を作るようにしてみてください。

⑦ご飯がまずい|脂質の量や保存管理、味や粒の大きさを確認する

わんちゃんの食の好みは香りで決まるので、香りの弱いドッグフードや、開封後時間が経過したドッグフードは、美味しそうに感じず食べないことがあります。

ドッグフードの香りの強さは脂質の量と関係が深く、また脂肪は犬にとって最も嗜好性の高い栄養素※(3)のため、高脂肪のフードを選ぶと食いつきが期待できるでしょう。

ただし脂肪は酸化しやすいので、フードを開封したら密封保存して、できるだけ早めに与えきるようにしてください。

せっかく嗜好性の高いフードを選んでも、酸化してしまえば美味しくなくなってしまうので、割高にはなりますが、美味しさを保ちやすい小容量サイズでの購入がおすすめです。

また、愛犬の好みの肉が主原料に使われたものや、食べやすい大きさの粒を選ぶのもポイントですよ。食べやすい粒の大きさは、Q&A「犬が食べやすい粒」を参考にしてみてくださいね。

ドッグフード選びに迷ったときは以下の記事で愛犬に合ったものを選ぶポイントを詳しく解説しています。

【243商品比較】ドッグフードおすすめランキング12選!安心な市販フードと愛犬に合う餌の選び方【獣医師監修】

愛犬がご飯を食べないときにもおすすめ!フード&スープ5選

わんちゃんがご飯を食べない原因はさまざまあり、原因によってはこれまでご紹介した対処法で食べてくれることもあります。

でも…対処法をわかっていても愛犬がご飯を食べないというのは飼い主にとっては大心配!口にしてくれるものはないかと必死になって探してしまうのが飼い主心理と言うものでしょう。

そこでこの章ではペットフーディストの資格を持ち、なかなかご飯を食べてくれない愛犬と暮らす私(たかだなつき)が、わんちゃんがご飯を食べないときにもおすすめのフードやスープをご紹介します。

おすすめ①|PETOKOTO FOODS(ペトコトフーズ)

総合栄養食だからこれ1つでOK!手作りご飯風で食いつき抜群

ペトコトフーズは、冷凍で届く手作りご飯風のフレッシュフードです。食材本来の栄養素を壊さないようにスチーム調理をして急速冷凍しているため、食材の香りや味が感じられるのはもちろん、食材の形が残っているので喜んで食べるわんちゃんが多い!

与えるときはひと肌程度に温めてあげると、より香りも立って食いつきがアップするでしょう。

トッピングとしてはもちろん、オールステージ対応の総合栄養食なのでこれだけで与えても大丈夫というのは、トッピングだけ食べてフードを残すというわんちゃんの悩みも解決できますね。

ウェットフード系はカロリーが低いものが多いですが、その中ではカロリーが高めなのも嬉しいポイントです。4種類のメニューがあるので、愛犬の好みに合わせてあげやすいほか、ローテーションすることで飽きにくくなります。実際に私も、選り好みが激しい愛犬にたまに与えていますが、美味しそうに食べてくれるので満足しています。

| 価格(税込) |

通常価格:8,360円

定期初回:5,852円 30%OFF

2回目~:7,480円 10%OFF |

| 内容量 |

1.8kg(150g×12袋) |

| カロリー |

148kcal / 100g(チキン) |

| 原産国 |

日本 |

| 特徴 |

・オールステージ対応総合栄養食

・ヒューマングレード

・わんちゃんに不要な添加物不使用

・グルテンフリーとグレインフリーのレシピがある

・米国獣医栄養学専門医が開発したレシピ |

| 原材料 |

【CHICKEN】

国産鶏肉(40%)、国産さつまいも(21%)、国産にんじん(17%)、国産卵(8%)、国産小松菜(5.8%)、すりごま(1%)、亜麻仁オイル(0.9%)、フィッシュオイル(0.9%)、ミネラルブレンド(カルシウム、リン、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、コリン)、ビタミンブレンド(B1、B2、B12、D、E) |

| 成分 |

【CHICKEN】

たんぱく質…13.0%以上(44%)

脂質…5.2%以上(18%)

粗繊維…1.6%以下(5%)

灰分…3.0%以下

水分…70.0%以下

※()内は水分を0としたときの乾物値 |

| メニューの種類 |

ビーフ、チキン、ポーク、フィッシュ |

全て表示する

お試しサイズ購入はこちら

初回79%オフ+送料無料【499円】初回定期30%オフ購入はこちら

全額返金保証あり【5,852円】

ペトコトフーズの口コミ評判は?2年愛用して分かったデメリットも紹介!こんな愛犬におすすめ!

おすすめ②|CoCo Gourmet(ココグルメ)

総合栄養食の手作りご飯風フード!美味しさにがっつくわんちゃん続出

ココグルメは、冷凍で届く手作りご飯風のフレッシュフードです。必要最低限な加熱調理しか施されていないため、食材本来の味や香りが感じられます。もちろん、食材の形も残っているので、嗅覚・味覚だけでなく食感も刺激され、わんちゃんの食欲をそそってくれるでしょう。

与えるときはひと肌程度に温めてあげることで香りが立ち、より食いつきが良くなります。オールステージ対応の総合栄養食なので、トッピングはもちろん、これだけで与えても大丈夫!

4種類のレシピがあり、愛犬の好みに合わせて選ぶことができるのも嬉しいですね。実際に私は愛犬にココグルメも与えていますが、チキンとポークを交互にあげるようにしているので飽きにくく、いつも美味しそうに食べてくれますよ!

| 価格(税込) |

通常価格:7,491円

定期価格:5,990円 20%OFF |

| 内容量 |

1.6kg(100g×16袋) |

| カロリー |

121kcal / 100g(チキン) |

| 原産国 |

日本 |

| 特徴 |

・オールステージ対応総合栄養食

・ヒューマングレード

・わんちゃんに不要な添加物不使用

・グレインフリー

・栄養学専門の獣医師が開発したレシピ |

| 原材料 |

【チキン&フレッシュベジタブル】

鶏肉(むね(皮つき)、ハツ、レバー)、さつまいも、かぼちゃ、にんじん、小松菜、ごま、塩(伯方の塩)、粉末昆布 / ミネラル類(Ca、P、Zn、Cu、Fe、Na)、ビタミン類(C、B3、E、パントテン酸、B2、B6、B1、A、葉酸、D、B12 |

| 成分 |

【チキン&フレッシュベジタブル】

たんぱく質…13.2%以上(46.3%)

脂質…6.0%以上(21.2%)

粗繊維…1.2%以下(4.2%)

灰分…1.1%以下

水分…71.4%以下

※()内は水分を0としたときの乾物値 |

| レシピの種類 |

ジビエ、チキン、ポーク、フィッシュ |

全て表示する

公式サイトで詳細を見る

初回お試し980円

ココグルメの口コミ評判は?5年利用してわかったデメリットも紹介!こんな愛犬におすすめ!

おすすめ③|犬猫生活 犬用手作りごはん

25gずつの小分けでトッピングにも便利!お肉の匂いがしっかり感じられる

犬猫生活の犬用手作りごはんは、ペトコトフーズやココグルメと同じ冷凍で届く総合栄養食の手作りご飯風フレッシュフードです。

香りにも食材にも味にもこだわって作られているので、子犬からシニア犬まで喜んで食べてくれるでしょう。実際に愛犬たちに試してみましたが、食に関心がなくなってしまった18歳の愛犬も食べてくれましたよ!

25gずつの小分けになっており、トレーは簡単に切り取れるので、トッピングに少量だけ使用したい場合も使いやすいですね。

3種類のレシピがあるので、毎回味を変えて与えてあげると飽きにくくなっておすすめです。

| 価格(税込) |

通常価格:8,008円

定期価格:6,358円

|

| 内容量 |

1.5kg(150g×10袋)※1袋25g×6個入り |

| カロリー |

96.8kcal / 100g(チキン) |

| 原産国 |

日本 |

| 特徴 |

・オールステージ対応総合栄養食

・ヒューマングレード

・わんちゃんに不要な添加物不使用

・グレインフリー |

| 原材料 |

【チキン】

鶏むね肉(国産)、さつまいも(国産)、鶏レバー(国産)、鶏卵(国産)、ミニトマト(国産)、小松菜(国産)、黄パプリカ(国産)、赤パプリカ(国産)、ブロッコリー(国産)、切り干し大根(国産)、煎り亜麻仁(国内製造)、煎りエゴマ(国内製造)、魚骨カルシウム(国内製造)、ひじき(国産)、食塩(国内製造)、ミネラル含有酵母(Fe・Zn・Cu・Mn含有) |

| 成分 |

【チキン】

たんぱく質…9.0%以上(47.4%)

脂質…3.5%以上(18.4%)

粗繊維…0.7%以下(3.6%)

灰分…1.5%以下

水分…81%以下

※()内は水分を0としたときの乾物値 |

| レシピの種類 |

チキン、ポーク、フィッシュ |

全て表示する

公式サイトで詳細を見る

お試し3種 / 980円

おすすめ④|ワンスープ(チキンレシピ)

水分と栄養を効率よく補給!美味しいが詰まったご飯にかけるスープ

ワンスープは、急速に真空冷凍するフリーズドライ製法で味や香りが残りやすく、栄養価が損なわれにくい方法で作られたご飯にかけるスープです。

お湯に溶かすだけで簡単に栄養たっぷりのスープが完成!アレルギーに配慮して単一タンパク質にもこだわり、愛犬の体調や好みで選べるように馬肉レシピとたらレシピも開発中だそう。

1袋には、ぎゅっと凝縮されたキューブが20個*。超小型犬は1日1個が目安なのでにトッピングで毎日与える場合1日216円とかなりお得に。手作りでは実現できない栄養が詰まったスープなので食べムラで悩む小型犬のわんちゃんぜひ試してみてください!

*キューブにより若干のばらつきがあり、目安としての個数となります。

| 価格(税込) |

通常購入:5,600円 / 20個*

定期購入:5,040円 / 20個*(2回目以降) |

| カロリー |

416kcal / 100g |

| 原産国 |

日本 |

| 特徴 |

・フリーズドライ製法

・抗酸化作用のある食材を多数使用

・肝臓の健康維持のために摂取しておきたいターメリックを使用

・個包装だから持ち運びにも便利 |

| 原材料 |

鶏むね肉、イエローピーマン、食物繊維(ポリデキストロース)、パンプキンパウダー、鶏レバー、ほうれん草ピューレ、タピオカ澱粉、乾燥ビール酵母、ターメリック、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) |

| 成分 |

粗タンパク質…43%以上

粗脂質…6%以上

粗繊維…1%以下

粗灰分…2%以下

水分…5%以下

|

全て表示する

公式サイトで詳細を見る

20個 / 初回3,920円

おすすめ⑤|onedogDeli

栄養価の高いものをトッピングしたい方に!トッピング専用の手作りご飯

onedogDeliは、栄養学専門獣医師が監修したバランスの良いレシピと、手作りならではの美味しさが魅力のトッピング専用フードです。

実際に与えた飼い主さんからは、「ノンストップで食べていた」「おかわりを求めてずっとお皿の前でお座りをしていた」と、食いつきの良さが伝わる声が上がっています。

また、時間をかけてゆっくり食べていたため、胃腸にかかる負担が軽減されたという声も。

少食なわんちゃんはデリケートな子も多いので、嗜好性が高く体にやさしいご飯を求める方には特におすすめです。

| 価格(税込) |

定期購入初回:30%OFF 3,850円 / 20キューブ✕3

定期購入初回:30%OFF 7,700円 / 20キューブ✕6

定期購入:5,500円 / 20キューブ✕3

定期購入:11,000円 / 20キューブ✕6

|

| カロリー |

16.2kcal / 1キューブあたり |

| 原産国 |

日本 |

| 特徴 |

・ヒューマングレード

・わんちゃんに不要な添加物不使用

・愛犬に合う給餌量を専用アプリでチェックできる

・栄養学専門の獣医師が開発したレシピ |

| 原材料 |

豚肉、ブロッコリー、豚レバー、かぼちゃ、にんじん、鮭、米(炊飯)、黒ごま、昆布だし、卵殻カルシウム |

| 成分 |

記載なし |

全て表示する

公式サイトで詳細を見る

初回30%OFF 3,850円 / 20キューブ×3パック

飼い主さんに聞いた!愛犬がご飯を食べないときのオリジナルの食べさせ方

ここではINUNAVIの独自アンケート※(2)やSNS調査で見つけた、飼い主さんが愛犬に実践しているオリジナルの食べさせ方を紹介します。

わんちゃんによっては合わないものもあるかもしれませんが、ユニークな方法ばかりなので「なにをやってもダメだった」というときには試す価値がありそうですね!

※あくまで飼い主さん個々人の感想です。

※監修獣医師推奨の食べさせ方ではありません。

■オリジナルの食べさせ方

- 紙皿であげる

- フードを床に散らばす

- フードをひと粒ずつ投げる

- お箸やスプーンであげる

- お皿をゴールにして一粒ずつ床に置いていく

- 自分が食べる振りをして食欲をわかせる

- 人間の食卓の近くで飼い主と同じ食器に入れる

- おやつの上にドッグフードをかける など

飼い主さんオリジナルの対策法をもっと知りたい方は以下の記事もチェックしてみてくださいね。

まさかそんなことで…!ご飯を食べない愛犬が食べるようになった驚きの方法とは?

犬がご飯を食べないときのよくあるお悩みQ&A

最後に、わんちゃんがご飯を食べないときの対処法としてよくある質問にお答えします!

正しい知識をもって愛犬の食欲不振に向き合ってあげましょう。

何をしても食べない!体調も体型も問題なければ放っておいてもいい?

A.一度動物病院で診察を受け、獣医師の指示に従いましょう。

診察の結果、問題がないという診断であれば、食が細いのは愛犬の個性だと捉えても構いません。

ただし、わんちゃんの体調や便の状態に異変がないかは常に観察するようにしてください。

また、無理のない範囲でいいので、適正な給餌量を食べられるようにする努力は続けてあげるといいでしょう。

お皿からご飯を食べないのに手から食べるのはなぜ?

A.飼い主さんに甘えている、もしくはお皿や食事をする場所に怖い印象がある、などが考えられます。

子犬や甘えん坊な性格の子などは、「お皿から食べるよりもこっちのほうがいい」と考えて飼い主さんの手からしか食べなくなることがあります。

おやつは手からもらえることが多いので、ドッグフードも手からだと特別なものに感じるのかもしれません。

また、中にはお皿を使って食べたときに怖い思いをしたことがあり、お皿から食べるのを嫌がっている場合もあります。

わんちゃんに比較的よくあるのが、

- ステンレスのお皿に映る影が怖い

- お皿から食べているときに大きな物音がした

- お皿に鼻が当たって食べにくい

などです。次の質問の「犬が食べやすい食器は?」も参考にしてください

食べ残しをまた次の食事であげてもいい?

A.口をつけた食べ残しには雑菌がいるため、使い回さずに処分しましょう。

食べ残しを処分するのはもったいないですが、食べ残したご飯には口内の雑菌が付着し、繁殖しやすい状態になっているので衛生的ではありません。

口をつけていないときは次の食事に回すこともできますが、保存方法には注意しましょう。

- ドライフードの保存

…袋には戻さず、密封して冷暗所に常温で保存 - ウェットフードや手作り食の保存

…ラップをかけて冷蔵庫で保存

しかし、袋から出したてのご飯を食べ残すのであれば、食べ残しを与えても口をつけてくれない可能性が高いです。

そのフードが嫌いになってしまうこともあるので、そもそも食べ残しが出ないように、まず少量を与え、食べるようであれば少しずつ足していくという対処法がおすすめですよ。

犬がご飯を食べやすい食器、食べやすい高さってあるの?

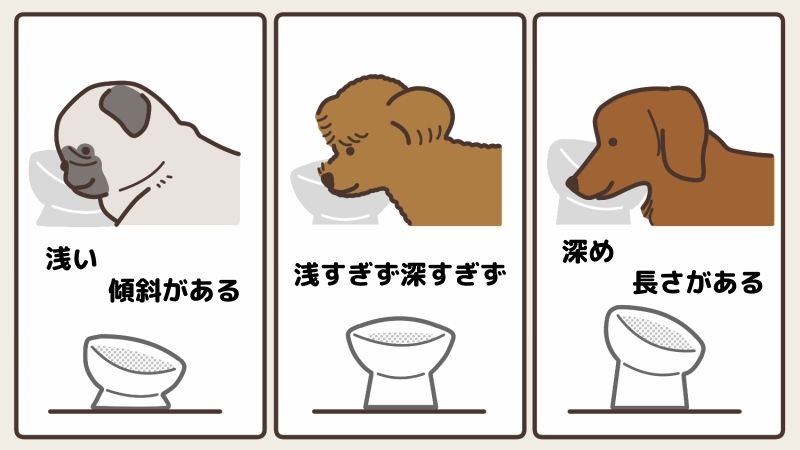

A.わんちゃんの鼻(マズル)の長さに合わせて食器の深さや形を選んであげると食べやすくなります。また、食事台を使い愛犬の肩の高さに固定してあげるとより良いでしょう。

愛犬の種類に合わせて以下のポイントを確認してみてくださいね。

| 鼻の長さ | 主な犬種 | お皿選びのポイント |

| 短頭種 | パグ、チワワなど | 浅いもの、傾斜のあるもの、直径が口を開いたときの大きさに近いもの |

| 中頭種 | 柴犬、トイプードルなど | 浅すぎず深すぎないもの、直径が口を開いたときの大きさに近いもの |

| 長頭種 | ミニチュアダックス、イタリアングレーハウンドなど | 深めのもの、長頭種専用の長さがあるもの、傾斜のあるもの、直径が口を開いたときの大きさに近いもの |

お皿の素材は、安定感がありわんちゃんが押しても動きにくい陶器がおすすめです。また、お皿に傾斜がない場合は傾斜のある食事台を選んであげるのもいいですよ。

ドッグフードには食べやすい粒・食べにくい粒がある?

A.わんちゃんの口の大きさや食べ方によって異なるので一概には言えませんが、愛犬の犬歯よりも小さいサイズの粒を選ぶと食べやすさにつながります。

わんちゃんは基本的に丸飲みするように食べる生き物ですが、食が細い子は少しずつ口に入れて噛んで食べる子も多いです。

その際、無理に口を開けなくても噛み砕ける大きさの粒の方が食べやすいでしょう。

特に、超小型犬や子犬、老犬がフードを食べにくそうにしているときは、犬歯の大きさを目安に粒を切ったり砕いたりして与えると食べてくれる場合もあります。

また、ドーナツ型は歯に挟まり食べにくい、円筒形の粒は喉に引っかかる、粒が硬すぎて食べにくい、などわんちゃんによって食べ方の癖はそれぞれです。

愛犬のご飯中の様子をよく確認して、粒の大きさや形状にもこだわってフードを選んであげると、食欲アップにつながりますよ。

まとめ

愛犬がご飯を食べないときは、まず病気の可能性を考え、動物病院へ行くべき症状が出ていないかどうか体調を確認しましょう。

いつもと変わった様子が何も無く、元気があるようであれば、ストレスや老化、わがままなどが原因でご飯を食べないのかもしれません。

原因別の対処法を参考に、愛犬がご飯を食べてくれるように努力してみましょう。

最後に、隠れた病気を見逃さないためにも、体調チェックリストをおさらいします。

| チェック項目 |

確認法 |

| 飲水量 |

水は飲んでいるか |

| 発熱 |

耳や腹を触り普段よりも熱くないか |

| 目の充血、目やに |

黒目白目は正常か、目やにの色はどうか(黄色や黄緑など) |

| 鼻水 |

色のついた鼻水が出ていないか(黄・緑・白・茶など) |

| 口臭 |

普段より強い臭いがしないか(腐敗臭、アンモニア臭など) |

| よだれ |

大量にサラサラと流れ出てはいないか |

| 嘔吐 |

嘔吐の有無、嘔吐物に色や内容物はないか |

| 便の異常 |

下痢、軟便、便秘はないか |

| 尿の異常 |

尿の色や量が普段と変わりないか |

| 身体の痛み |

身体全体を触ってみて嫌がる場所はないか |

この記事で皆さんのわんちゃんが少しでも多くご飯食べてくれるようになれば幸いです!

特に、ご飯を食べなくなることが多いトイプードルマルチーズなど小型犬の飼い主さんは、以下の犬種別対策法もぜひ参考にしてくださいね。

トイプードルがご飯を食べないのは病気?ワガママ?簡単に見分ける方法【獣医監修】

マルチーズがご飯を食べない原因はわがまま?病気サインの見分け方を紹介!

パピヨンがご飯食べないのは病気かワガママ!原因と対処法を解説!

【獣医師監修】ヨークシャテリアがご飯を食べない原因はフードと生活習慣?改善方法を徹底解説!

【獣医師監修】シーズーがご飯食べない理由はワガママ?病気との違いを徹底解説!

【獣医師監修】ミニチュアダックスがご飯を食べないときの対処法!原因別に解説!

キャバリアがご飯食べないは危険サイン!原因と対処法を詳しく解説!

パグがご飯を食べない原因はワガママ?病気?対処法を詳しく解説!

【獣医師監修】フレンチブルドッグがご飯を食べない6つの原因!食欲を取り戻す方法を徹底解説!

参考一覧

※(1)アルマ動物病院診察室便り ハンドメイド食のすすめ、(2)2020年実施アンケート:「トイプードルのごはんに関するアンケート」「ドッグフードを食べさせる必殺技を教えてください」、(3)犬の栄養と飼料

※記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がINUNAVIに還元されることがあります。メーカー等の依頼による広告にはPRを表記します。

※掲載されている情報は、INUNAVIが独自にリサーチした時点の情報を掲載しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。

.jpg)

わんちゃんの中には、「もっとかまって欲しい」「もっと遊びたい」などの甘えたい気持ちからご飯を食べない子がいます。

わんちゃんの中には、「もっとかまって欲しい」「もっと遊びたい」などの甘えたい気持ちからご飯を食べない子がいます。

のロゴ-1024x683.jpg)

の口コミ評判は?安全性と原材料を専門家が徹底分析!-1024x683.jpg)